9 июля 2025 г.

Институт статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ в рамках регулярного мониторинга мировой повестки научно-технической политики, проводимого с помощью системы интеллектуального анализа больших данных iFORA, изучил порядка 160 мер господдержки сферы науки и технологий, инициированных властями 23 стран в первые три месяца этого года.

Справочно: Система интеллектуального анализа больших данных iFORA разработана ИСИЭЗ НИУ ВШЭ с применением передовых технологий искусственного интеллекта и включает более 800 млн документов (научные публикации, патенты, нормативная правовая база, рыночная аналитика, отраслевые медиа, материалы международных организаций, вакансии и другие виды источников). В 2020 г. iFORA отмечена в журнале Nature в качестве эффективного инструмента поддержки принятия решений в интересах бизнеса и органов власти. ОЭСР относит систему к успешным инициативам в области цифровизации науки.

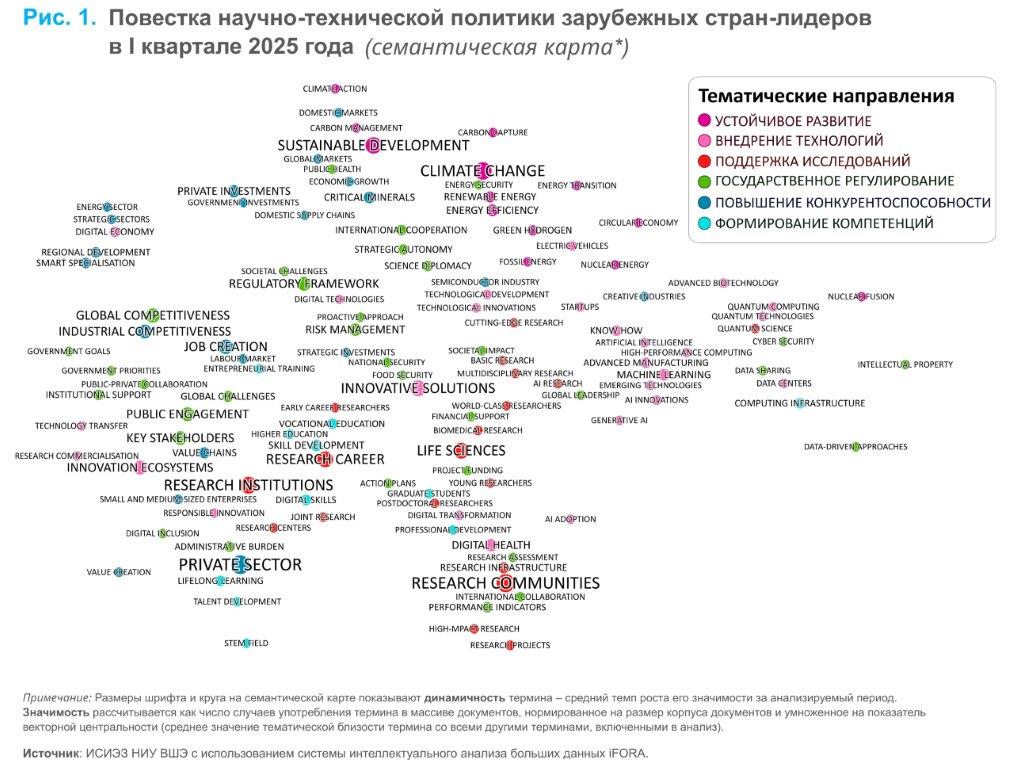

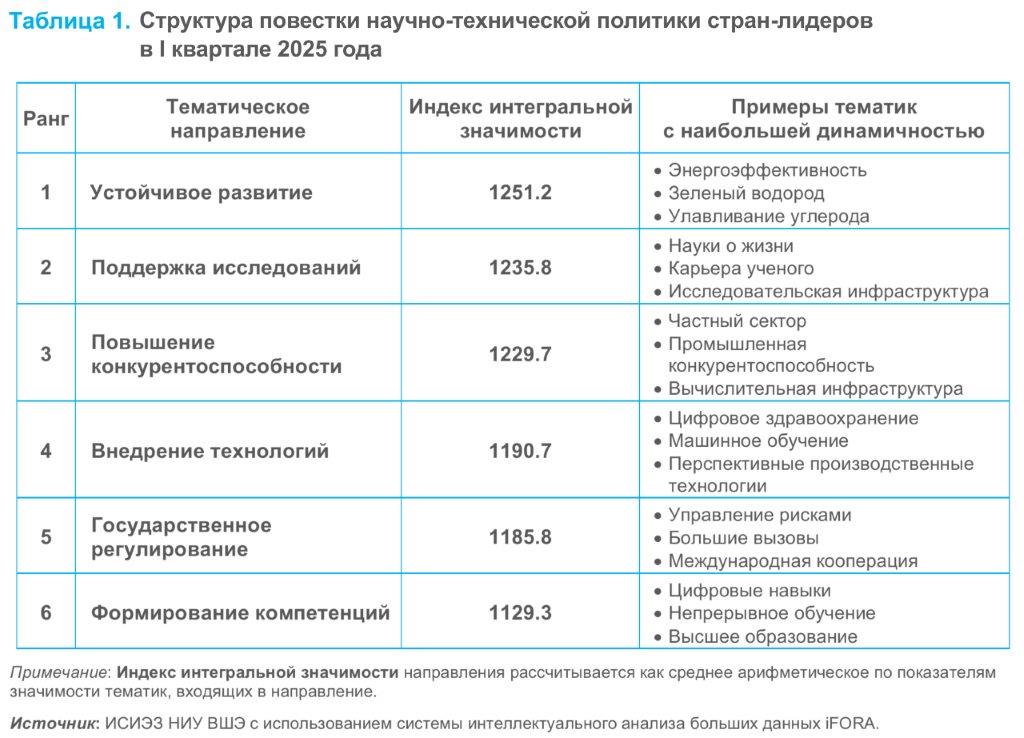

В начале 2025 г. набор ключевых тем, которые нашли отражение в научно-технической политике зарубежных стран, близок к зафиксированным в предыдущем году. Повышенное внимание в мире уделялось вопросам устойчивого развития, разработки и внедрения новых технологий, поддержки исследований, совершенствования системы госуправления наукой и технологиями, а также их роли в повышении конкурентоспособности экономики и формировании у работников востребованных компетенций (рис. 1).

Выделенные тематические направления близки друг к другу по уровню значимости, но первое место занимает проблематика устойчивого развития (рис. 2). В качестве мер поддержки страны используют разные подходы и форматы, как то: специализированные фонды промышленного и технологического развития, фокусирующиеся на вопросах энергетического перехода (Бразилия); государственные инвестиции в проекты по декарбонизации производственных процессов (Финляндия); льготные займы на установку солнечных панелей в многоквартирных домах (Австралия); гранты на поддержку инновационных проектов в области лесного хозяйства и производство критически значимых для развития возобновляемой энергетики оборудования и компонентов (Испания).

Активную политику в этой сфере проводят и крупнейшие глобальные экономики — Китай и США. Среди недавних инициатив Поднебесной выделяются: введение квот на суммарные выбросы парниковых газов в трех крупных отраслях — стальной, алюминиевой и цементной, а также запуск международных исследовательских проектов в области цифрового устойчивого развития, нацеленных на создание решений, позволяющих повысить энергоэффективность, снизить объемы вредных выбросов и оптимизировать управление природными ресурсами. В США, среди прочего, появляются испытательные центры для совершенствования технологий улавливания, удаления и преобразования углерода; разрабатываются способы получения бытовых химикатов и топлива из отходов и технологии, которые сокращают использование синтетических азотных удобрений при выращивании кукурузы и сорго как ключевых культур для производства этанола.

В части поддержки исследований многие страны делают ставку на высокорисковые изыскания, которые потенциально могут оказать большое воздействие на социально-экономическое развитие (Ирландия), в том числе предусматривающие использование машинного обучения (Канада). Большое внимание уделяется созданию исследовательской инфраструктуры. К примеру, Китай реализует масштабный проект по созданию системы мониторинга космической среды, которая может использоваться как для целей науки, так и оказания услуг (прогнозирования космической погоды). Финляндия выделяет гранты на потенциально прорывные исследования в любых областях знаний, требующие чрезвычайно больших вычислительных ресурсов, а Испания — на обновление материально-технической базы ведущих национальных исследовательских центров. В Бразилии создаются коммуникационная сеть и дата-центры, объединяющие научные и образовательные учреждения страны. Гранты для практикующих врачей, позволяющие им до 50% своего рабочего времени посвятить научной деятельности, вводит Дания; Бельгия же софинансирует исследования бизнеса в области генеративного ИИ на доконкурентной стадии, причем степень участия государства зависит от размера компании: чем он меньше, тем выше уровень господдержки.

Задача повышения конкурентоспособности экономики также во многом сопряжена с качеством и доступностью вычислительной инфраструктуры и с улучшением условий для технологических компаний. Ввести налоговые льготы для стимулирования частных инвестиций в эту сферу и усовершенствовать нормы для размещения соответствующих объектов и организации их энергоснабжения планирует Республика Корея. Большой интерес к участию в подобных инфраструктурных проектах, реализуемых на уровне АСЕАН, проявляет Индонезия. Среди инициатив по усилению национального бизнеса выделяется опыт Китая в части выдачи кредитов для осуществления стратегических слияний в высокотехнологичном секторе экономики и поддержки выпуска компаниями облигаций для привлечения средств в инновационные проекты.

Содержательно близки к предыдущему направлению некоторые меры, связанные с госрегулированием, в частности, маркирование товаров, относящихся к Интернету вещей, в качестве отвечающих требованиям информационной безопасности (Япония), и создание мультидисциплинарного центра по изучению вопросов киберустойчивости систем ИИ (Швеция). В числе других инициатив — планы Национальных институтов здравоохранения США по передаче функций экспертной оценки всех заявок на гранты, соглашений о сотрудничестве и контрактов на исследования и разработки единому центру научного рецензирования.

Проводя политику ускоренного внедрения технологий, многие страны отдают явный приоритет технологиям ИИ. Так, план действий по их развитию недавно принят в Великобритании. Особое внимание в нем уделяется созданию суверенной инфраструктуры для ИИ, активному внедрению в отраслях экономики (в т. ч. в сельском хозяйстве, логистике, строительстве, креативных индустриях) основанных на ИИ продуктов и услуг (для этого уже сейчас Фондом технологических миссий выделяются гранты малому бизнесу на кооперационные проекты с исследовательскими организациями), а также выращиванию глобально конкурентоспособных технологических компаний. Лаборатория для изучения особенностей производства квантовых чипов и основанных на их применении устройств создана в Бразилии. В Ирландии открываются центры превосходства в области перспективных производственных технологий и новые хабы для ускоренной коммерциализации ИКТ и технологий лечения различных заболеваний. Власти Канады способствовали созданию центра биоинноваций, совмещенного с площадкой для контрактного производства критически значимой биотехнологической продукции.

Меры по формированию компетенций отражают обостряющуюся гонку за технологическое лидерство. Свидетельствами тренда выступают, например: расширение Францией числа участников конкурса, направленного на развитие предпринимательских навыков у аспирантов и постдоков; принятие Швецией стратегии в области STEM-образования, охватывающей все этапы обучения — от дошкольного до аспирантуры; запуск в Бразилии программы подготовки высококлассных профессионалов для микроэлектроники; поддержка в Южной Корее разработки университетами образовательных программ совместно с ведущими производителями полупроводников для ИИ; организация Государственным объединением научных и прикладных исследований Австралии курсов для представителей МСП, призванных помочь трансформировать инновационные идеи бизнеса в исследовательские проекты в разных секторах экономики.

Таким образом, в начале 2025 года доминирующей тенденцией в мировой научно-технической политике стало стремление ведущих стран максимально использовать предоставляемые развитием ИИ возможности для решения широкого круга актуальных проблем — от укрепления промышленности до поиска ответов на большие вызовы. Одним из следствий этого можно считать запуск целого ряда инициатив, способствующих созданию вычислительной инфраструктуры и расширению доступа к ней.

Источники: расчеты на основе системы интеллектуального анализа больших данных iFORA (правообладатель — ИСИЭЗ НИУ ВШЭ), результаты проекта в соответствии с утвержденным перечнем тем работ научно-методического обеспечения, предусмотренных Государственным заданием НИУ ВШЭ на 2025 год

Источник: Сергей Бредихин и Мария Сварчевская, ИСИЭЗ НИУ ВШЭ