11 августа 2025 г.

Продолжение. Начало здесь и здесь

Насколько плотны контакты между разработчиками отечественных серверов и СХД как «железа» — и программных средств, превращающих те и другие в готовые к эксплуатации решения?

Программа действий

«Российские производители оборудования, как правило, регулярно проверяют совместимость своих продуктов с программными и аппаратными решениями других брендов, — говорит Алексей Мосин, руководитель отдела развития продукции Nerpa. — На рынок часто выходят протестированные на совместимость комплексные системы (бандлы). Nerpa — как производитель серверов и СХД — активно сотрудничает с отечественными разработчиками программного обеспечения. На сегодняшний день в нашем портфеле много сертифицированных решений».

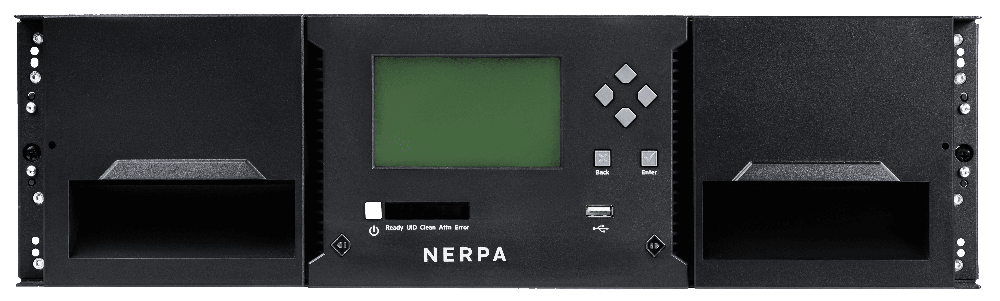

Ленточная библиотека Nerpa TL AL306: невзламываемый архив

Старый принцип кибербезопасности гласит: «Самый защищённый компьютер — выключенный, без сети и в подвале». Сегодня в этом всё меньше иронии: атаки с ИИ, шифровальщики, утечки — всё это делает приоритетом не «железо», а данные.

Решение — физическая изоляция информации от сети. Именно это предлагает ленточная библиотека NERPA TL AL306 — современное и надёжное решение, реализующее принцип защищенного, отчуждаемого хранилища.

TL AL306 — это масштабируемая система с гибким подходом к требованиям заказчиков любого профиля:

- Экономичный 3U базовый модуль, до 3 приводов SAS/FC, 40 картриджей,

- Масштабирование до десятков приводов, 640 слотов и 28+ Пбайт в полной конфигурации,

- Поддержка LTO-7/8/9, WORM-режим, Air Gap-архитектура,

- Совместимость со всеми основными пакетами резервного копирования,

- Полные пакеты гарантии и профессионального технического обслуживания на сроки от 1 до 5 и более лет.

Хранение на ленточных библиотеках защищает не только от киберугроз, но и от катастроф: они доступно резервируются и хорошо защищены, неуязвимы к вирусам и устойчивы к физическим сбоям. WORM-технология не позволяет стереть или изменить записанные данные, а изоляция (физическая и логическая) от локальной сети минимизирует уязвимости от рисков внешних атак.

Ленточное хранение в

5–10 раз выгоднее по совокупной стоимости (CAPEX/OPEX), особенно при долгосрочном архивировании: до 30 лет хранения без риска перезаписи. А совместное решение с ПО «Кибер Бэкап» от «Киберпротект» обеспечивает централизованное управление и поддержку из одного окна.Партнёрам — скидки до 50% на расширенное обслуживание, индивидуальная конфигурация под задачи, и помощь специалистов NERPA на всех этапах внедрения.

NERPA TL AL306 — инфраструктурная защита данных, которой можно доверять.

Реклама ООО «ФабрикОн», ИНН: 7751146052

Как считает Фарид Залялетдинов, руководитель собственных разработок и внедрения ООО «ТЕРА», в ближайшее время на российском рынке именно в рамках такого сотрудничества будут развиваться программно-аппаратные комплексы (ПАК) как совершенно отдельное направление: «В таком подходе есть ряд преимуществ как для клиентов, так и для партнёров, — поскольку по итогу все получают законченное, протестированное и апробированное железо и ПО под требования заказчика. А для продвижения ПАКов как раз и требуется полное взаимодействие как разработчиков ПО , так и производителей „железа“».

Как подчёркивает Максим Терещенко, директор по продажам Delta Computers, тестирование на совместимость — это постоянный непрерывный процесс обмена сертификационными испытаниями между производителями железа и производителями софта: «Очень бы хотелось, чтобы вектор движения этого процесса немного изменился. Хотелось бы, чтобы не просто проверялась совместимость, а производилась бы попытка найти какие-то уникальные вещи в процессе интеграции, которые потом можно было бы презентовать заказчику на конкретных примерах. Это очень важно. Если кратко отвечать на вопрос, то процесс сертификации, обучения (и так далее) налажен и работает отлично, — а вот процесс поиска того самого добавленного преимущества пока что не организован».

Илья Левчук, директор департамента индустриальных ПАК производителя электроники Fplus, подтверждает, что российские производители «железа» и разработчики софта находятся в тесном сотрудничестве и постоянном контакте: «Проведение тестирования на совместимость, сертификация, обучение специалистов, совместное продвижение — всё это обязательные атрибуты выпуска продукта, который в конечном счёте уйдёт к заказчику. Более того, непрерывно на самых разных уровнях происходит альянсное взаимодействие. Производители и разработчики пытаются активно работать с ассоциациями над нормативной основой, которая позволит более качественно внедрять и помогать заказчикам решать их задачи».

СХД, напоминает Александр Фильченков, руководитель управления серверных и сетевых систем компании «Гравитон», — это всегда сложный программно-аппаратный комплекс, который не может быть разделён на отдельные сущности «железа» и софта: «Сотрудничество между производителями аппаратных решений и разработчиками ПО в России постоянно крепнет, но его плотность и эффективность варьируются в зависимости от типа программных продуктов. Наиболее тесное взаимодействие налаживается с разработчиками операционных систем, когда необходимо углублённое тестирование — а часто ещё и разработка драйверов — для устанавливаемых электронных модулей. Мы постоянно проводим обучение как наших инженеров, так и технических специалистов наших партнёров для оперативного реагирования на вопросы заказчиков и снижения времени ввода производимой продукции в эксплуатацию».

Залогом технологической совместимости называет совместные тестирования продуктов и их доработку с учётом обратной связи Егор Литвинов, директор по продукту компании YADRO: «В сотрудничестве с технологическими партнёрами мы сосредоточены на трёх основных аспектах: развитие готовых программно-аппаратных комплексов (ПАК), проведение сертификации и тестирований, доработка продуктов на основе обратной связи, активная работа лаборатории с полным стеком оборудования, где наши инженеры совместно с партнёрами проверяют интеграцию решений. Проведение сертификаций позволяет нам гарантировать стабильную и предсказуемую работу решений в реальных ИТ-инфраструктурах. Более того, мы пошли дальше — и начали решать end-to-end задачи заказчиков с технологическими партнёрами через совместные интеграции. Например, уже разработаны плагины для нашей технологии синхронной репликации для нескольких ведущих платформ виртуализации».

«Мы выстроили устойчивую экосистему совместимости, — свидетельствует Станислав Палашкевич, директор по продуктам СХД компании OpenYard. — Это регулярные тестирования, подписанные протоколы, совместные релизы. Вендоры отечественных ОС и гипервизоров — наши технологические партнёры. Мы участвуем в программах сертификации, совместных семинарах, готовим методические материалы для ИТ-служб заказчиков. Важно подчеркнуть: СХД — это не коробка, а часть комплексного решения, поэтому без тесного взаимодействия с разработчиками ПО, DLP, резервного копирования и мониторинга такой продукт не будет конкурентоспособным. Совместимость — не вопрос выбора, а необходимое условие выхода на рынок. Почти все зрелые производители серверов и СХД в России уже выстроили устойчивые процессы взаимодействия с разработчиками ОС и гипервизоров — Astra, РЕД ОС, BaseALT и др.»

Павел Коваленко, пресс-секретарь RDW Technology, свидетельствует, что его компания продолжает подтверждать соответствие своей серверной продукции в рамках требований, предъявляемых к использованию той на объектах критической информационной инфраструктуры: «И сегодня мы успешно выстраиваем технологическое партнёрство с доверенными разработчиками российских ОС и ПО. Серверы RDW Computers постоянно проходят тесты на функциональность, производительность и защищённость при операционных и аналитических нагрузках. И каждое такое успешное проведённое совместное тестирование аппаратной части и ОС — неоспоримый аргумент в пользу их готовности к защите любого массива информации и обеспечению его конфиденциальности. Всё это подтверждают сертификаты соответствия и матрицы валидации, полученные нашими устройствами».

«Конечно, мы плотно сотрудничаем с нашими коллегами, производящими и „железо“, и ПО, — говорит и Александр Субботин, директор по развитию продуктов DатаРу, — работаем с коллегами из сферы микроэлектроники, производства. Ведь заказчику не нужны по отдельности „железо“ или софт, — требуется работающая инфраструктура, которую предоставляет интегратор».

По словам Александра Калинина, руководителя отдела развития продуктов «Аэродиск» (ГК «Аквариус»), после первоначального хаоса трёхлетней давности начинается нормальная работа: «Вот конкретный пример: мы вместе с разработчиками российской виртуализации делаем сертифицированные решения. Это не просто „проверили — работает“, а глубокая оптимизация. Наши инженеры сидят в одной комнате с их программистами, вместе тестируют, исправляют баги, улучшают производительность. Для заказчика стало нормой просить документальное подтверждение совместимости закупаемых отечественных решений. Очевидно, что связи производителей будут укрепляться и расширяться, будет развиваться системный подход к взаимодействию и тестированию».

Надо что-то делать!

Что, по мнению наших экспертов, мешает уже в обозримой перспективе (даже не лет, а кварталов) наладить в России производство хотя бы ключевой элементной базы для северов/СХД — силовых транзисторов, диодов и проч., — и какие шаги в этой связи следует предпринять?

Как справедливо подчёркивает Дмитрий Рагушин, руководитель направления развития бизнеса компании «Тринити», полноценное импортозамещение в серверной отрасли немыслимо без собственной элементной базы: «И это, пожалуй, один из самых комплексных вызовов. Производство силовых компонентов, таких как транзисторы, диоды, контроллеры и другие критически важные элементы, требует не только оборудования, но и развитой технологической среды: материалов, инженерной школы, стабильной цепочки поставок. Сегодня такая инфраструктура в России ещё только формируется. Это не значит, что у нас нет компетенций, — они есть, и локомотивные примеры уже появляются. Но масштаб и глубина задач таковы, что решить их в горизонте одного-двух кварталов объективно сложно. Важно понимать: развитие собственной электронной компонентной базы — это не одномоментный процесс, а последовательная работа на годы вперёд».

Что действительно может дать импульс уже в ближайшей перспективе, продолжает эксперт, — это системный подход на уровне промышленной политики: «Со стороны государства уже предпринимаются важные шаги по поддержке отрасли, и их продолжение в долгосрочной перспективе будет иметь ключевое значение. Особенно востребованы механизмы, которые позволят объединить усилия разработчиков, производителей и ИТ-вендоров — от поддержки НИОКР до стимулирования кооперации и пилотных проектов. В таком формате отечественная микроэлектроника сможет органично развиваться в связке с прикладными решениями, а движение к технологической устойчивости станет поступательным и практикоориентированным процессом. И, наконец, нужна тесная кооперация: вендоры должны работать в связке с компонентными производителями, а не ждать „готовой детали“. Мы готовы подстраивать архитектуру под ту элементную базу, которую реально освоить здесь и сейчас, и формировать спрос на неё с понятным горизонтом. Только так и получится пройти этот путь — шаг за шагом, но системно».

По словам Фарида Залялетдинова, производство ключевой элементной базы (силовые транзисторы, диоды,

- Технологическое отставание в микроэлектронике:

- Нет современных техпроцессов: российские фабрики („Микрон“, „Ангстрем“) массово производят чипы на

90–250 нм, а для эффективных силовых компонентов нужно28–65 нм. - Зависимость от импорта оборудования: ASML (Нидерланды), Applied Materials (США) и другие вендоры не поставляют России передовые литографические машины.

- Нет современных техпроцессов: российские фабрики („Микрон“, „Ангстрем“) массово производят чипы на

- Дефицит материалов и комплектующих:

- Кремниевые пластины, фоторезисты, газовые смеси: раньше закупались у Shin-Etsu (Япония), Merck (Германия) и других. Сейчас доступны только через третьи страны с риском контрафакта.

- Корпусирование (керамика, медные подложки): локальные мощности (например, „Элпа“) не покрывают потребности.

- Нехватка квалифицированных кадров:

- Конструкторы, технологи, операторы: многие специалисты уехали или работают в других отраслях. Подготовка новых требует лет, а не кварталов. Могла бы помочь отправка студентов по совместным программам обмена опытом с теми же университетами в Китае. Технологически наши университеты не готовы к прорыву, — нужно системно разрабатывать новые учебные программы и новые направления на кафедрах».

- Что можно сделать уже на горизонте

6–12 месяцев? Эксперт предлагает такие шаги: - «Кооперация с „дружественными“ странами — Китай, Турция, Иран — с закупкой пластин, газов, тестового оборудования через альтернативные цепочки поставок.

- Государственная поддержка:

- Субсидии на закупку сырья — чтобы снизить себестоимость.

- Упрощение таможенных процедур — для ускорения импорта критически важных компонентов.

- Гранты на переобучение кадров — краткосрочные курсы для операторов и инженеров, а также студентов.

- Реинжиниринг и reverse engineering:

- Анализ снятых с производства западных аналогов: например, изучение Infineon IGBT для создания локальных версий.

- Замена недоступных материалов: скажем, использование отечественных фоторезистов».

Александр Калинин также видит здесь целый комплекс проблем: «Технологических — нет современных фабрик по производству чипов. Оборудование всё импортное, а нового не купить. Кадровых — специалистов по микроэлектронике нужно готовить с нуля. Экономических — пока объёмы производства небольшие, себестоимость высокая. Но главное — ментальная ловушка. Мы 30 лет привыкали, что проще купить, чем сделать. Эта психология „импортное надёжнее“ сидит очень глубоко. Если сохранится нынешний вектор поддержки отрасли, через

«Бизнес без поддержки государства вряд ли способен наладить производство ключевой элементной базы, — констатирует Илья Левчук. — Для этого нужна соответствующая федеральная программа с льготным финансированием для переоснащения существующих мощностей. Также в России нет ни одного дистрибутора микроэлектроники, к которому могли бы обращаться производители оборудования, чтобы в „одном окне“ получить тысячи разных наименований российской ЭКБ. Такое хранилище с дистрибуцией пакета ЭКБ позволило бы максимально ускорить производственные процессы. Сейчас каждый вендор пытается выстраивать коммуникации по всей цепочке самостоятельно, тем самым теряя время, деньги и возможность максимально оперативно реализовывать свои задачи».

Павел Коваленко считает, что давать советы по стратегическому планированию развития микроэлектронной отрасли России — дело неблагодарное: «И государство, и предприятия микроэлектроники сегодня делают всё необходимое для возрождения самой отрасли. Конечно, можно бесконечно апеллировать к нехватке инвестиций и отсутствию квалифицированных кадров. Но признать надо одно: без выхода российской компьютерной техники на мировой рынок все эти шаги, увы, не приведут к такому мощному развитию, какое было проделано мировыми А-брендами в рамках международной интеграции. Вопрос лишь в том, когда и кто нас на этот рынок пустит?»

Окончание следует

Источник: Максим Белоус, IT Channel News

erid: 2SDnjdbJjNN