30 октября 2000 г.

Три года санкционного прессинга не сломили сегмент сетевого оборудования на российском ИТ-рынке, — пожалуй, даже сделали его сильнее. Вызовов сразу же появилось множество, от прекращения техподдержки и обучения со стороны ушедших вендоров до взлёта рублёвого курса и усложнения логистики, — но на помощь пришло государство, да и отечественные разработчики маршрутизаторов, коммутаторов и пассивного сетевого оборудования крайне оперативно перестроились на работу в новых условиях. В результате даже самые осторожные заказчики всё благосклоннее смотрят в сторону предложений от российских производителей, да и участники канала с куда большей уверенностью готовые теперь продавать, обслуживать и применять при разработке комплексных инфраструктурных проектов именно российские продукты. Каковы на взгляд представителей ИТ-канала настоящее и перспективы этого сегмента отечественного рынка?

Чем рынок полнится

Насколько полно российские производители удовлетворяют сегодня внутренний спрос на сетевое оборудование?

«После ухода западных вендоров бизнес получил отечественные альтернативы для 80% корпоративных сценариев, — говорит Алексей Коробов, руководитель направления „Сетевое оборудование“ Tera IT Distributor, — но в high-end сегменте сохраняются технологические барьеры. Уход ключевых вендоров сетевого оборудования из России стал для корпоративного сектора серьёзным испытанием. Компании из банковской, промышленной, энергетической и телекоммуникационной сфер оказались перед выбором: либо замораживать развитие инфраструктуры, либо искать отечественные аналоги. Именно этот кризис стал толчком к быстрому росту локальных производителей. В течение двух лет сформировался устойчивый пул брендов, закрывающих большую часть внутреннего спроса на корпоративное сетевое оборудование. Кто-то укрепил позиции в сегменте коммутаторов доступа и агрегации и корпоративного Wi-Fi 6/6E, кто-то активно поставляет L2/L3-коммутаторы для кампусных и операторских сетей среднего уровня и развивает линейку датацентровых коммутаторов с портами до 400G. Фактически сегодня мы имеем набор решений для типовых корпоративных сетей».

«Вопросы остаются лишь на уровне ядра и высокопроизводительных дата-центров, — продолжает эксперт. — Отечественные коммутаторы, NGFW и точки доступа Wi-Fi полностью закрывают потребности офисных и производственных площадок. Несмотря на прогресс, высокопроизводительный сегмент остаётся уязвимым. В отношении сетевого ядра и на уровне ЦОД российские коммутаторы пока уступают по плотности портов 100/400G и функциональности EVPN/VXLAN/SRv6. Линейки российских производителей уже покрывают часть задач агрегации, но не весь спектр

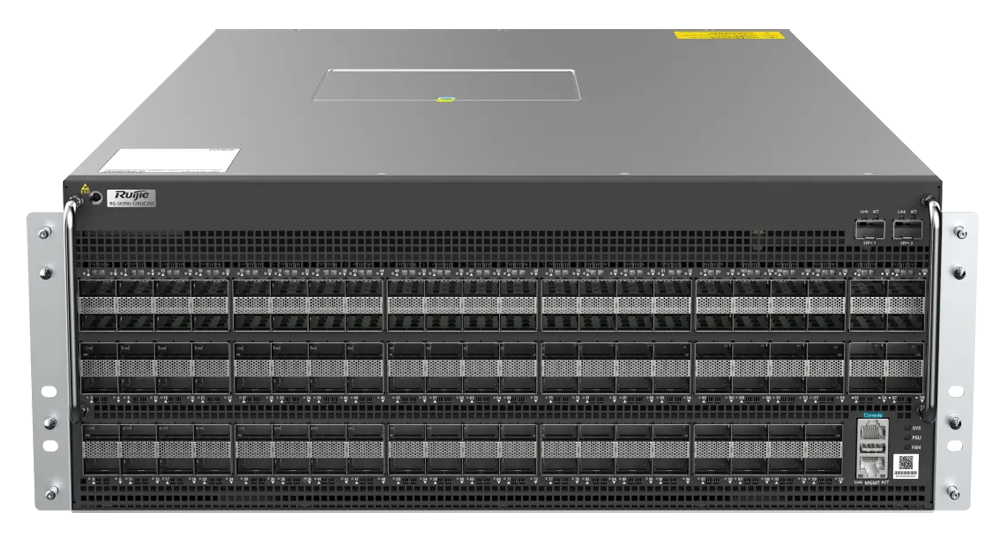

ЦОД 400GE на базе Ruijie Networks: высокоскоростные и производительные решения для вычислений ИИ и построения отказоустойчивой ИТ-инфраструктуры

Компания Tera IT Distributor предлагает партнерам решение для развертывания и обработки данных в высоконагруженных архитектурах интеллектуальных вычислений на базе ИИ — инновационные коммутаторы с фиксированными портами 400GE Ruijie Networks RG-S6900 серии.

Коммутаторы с высокоплотным размещением портов 128×100G/200G/400G QSFP112 + 2xGE/10GE SFP+ или 64×100GE/200GE/400GE QSFP-DD в форм-факторе

4-RU обеспечивают масштабируемые, высокопроизводительные и широкополосные сервисы для крупномасштабных сетей DCI с поддержкой RDLB и GDLB решений AI-Fabric для улучшения пропускной способности и сокращения времени обучения ИИ в сценариях интеллектуальных вычислений AIGC (AI Generated Content) и создания оптимизированного контента в 10 раз быстрее. Коммутационная способность серии составляет от 51,2 до 102.4 Тбит/с.В коммутаторах реализованы:

- Поддержка технологии передачи данных RDMA E2E (Remote Direct Memory Access End-to-End) обеспечивающая прямой доступ к памяти удаленного компьютера без участия центрального процессора и операционной системы (zero-copy, kernel bypass). Это позволяет достичь очень низких задержек, высокой пропускной способности и снизить нагрузку на CPU.

- Поддержка AI ECN + PFC, механизмов управления перегрузкой, интеллектуальный обмен данными и предотвращение потери пакетов обеспечивают передачу данных без потерь.

- Поддержка технологий VXLAN (Virtual Extensible LAN) и BGP-EVPN (Border Gateway Protocol Ethernet VPN) для обеспечения сетевой виртуализации, инкапсуляции трафика (data-plane) и управления (control-plane).

- Обеспечение глобальной балансировки нагрузки, удаленной динамической балансировки нагрузки (RDLB), глобальной динамической балансировки нагрузки (GDLB), межсетевой балансировки нагрузки (ENLB), балансировки нагрузки на основе исходного порта (SPLB).

- Резервирование на уровне оборудования, обеспечивающее непрерывность обслуживания и предотвращающее простои сети, модульное питания и охлаждение с режимами «горячей замены».

- Аппаратное аварийное переключение на наносекундном уровне, обеспечивающее стабильность сети.

На поставляемые сетевые решения компания Tera IT Distributor предоставляет трехлетнюю гарантию — важное преимущество в условиях отсутствия поддержки со стороны международных вендоров.

Такой комплексный подход и гарантии делают решения Tera IT Distributor оптимальным выбором для компаний, стремящихся к построению максимально эффективных и современных ИТ-инфраструктур.

Реклама ООО «Тера», ИНН: 7811514578

Дмитрий Песляк, менеджер по развитию бизнеса компании N3COM, подтверждает, что на данный момент рынок нельзя считать полностью устоявшимся: «Единая модель поведения заказчиков ещё не сформировалась. После ухода иностранных производителей начал расти спрос на альтернативные решения. Часть компаний продолжает использовать оборудование, поставляемое по параллельному импорту, однако структура этого рынка значительно изменилась. Например, оборудование европейских вендоров стало практически недоступным, тогда как устройства Huawei, напротив, представлены теперь шире. Одновременно наблюдается рост интереса к отечественным решениям. Государственные заказчики в основном ориентируются на оборудование из реестра, тогда как коммерческие компании стараются находить баланс между стоимостью, доступностью и рисками. В сегменте DWDM ситуация сложнее из-за необходимости лицензирования систем управления. В целом можно отметить постепенный переход к отечественным брендам, находящимся на этапе тестирования и проверки функциональности».

Как отмечает эксперт компании «Акцент», на сегодня отечественные производители активно развиваются — и в состоянии покрывать основные потребности в инфраструктуре для государственных и крупных коммерческих заказчиков: «В то же время в некоторых сегментах, особенно там, где требуются передовые технологии или масштабные решения, уровень локальных устройств ещё не полностью соответствует западным аналогам».

«Несмотря на то, что прошло уже больше трёх лет, становление рынка отечественного сегмента сетевых решений всё ещё продолжается, — говорит Сергей Торговцев, заместитель технического директора АМТ-ГРУП. — Появляются новые российские игроки, но те сектора, в которых у нас есть успехи, остаются неизменными. Наиболее удовлетворяющими требованиям заказчиков я бы назвал сегменты межсетевых экранов и коммутаторов корпоративных локальных вычислительных сетей. Сейчас к ним подтягивается сегмент корпоративных беспроводных локальных вычислительных сетей. Если брать сегменты операторских решений, маршрутизаторов корпоративных сетей передачи данных, а также решений по построению центров обработки данных, то нашим разработчикам есть ещё над чем потрудиться».

На взгляд Олега Кима, директора департамента аппаратных систем компании Axoft, рынок отечественного оборудования неплохо справляется со спросом на коммутаторы уровня доступа и агрегации: «Здесь, например, хорошо представлены решения Eltex, QTECH. При этом выбор коммутации для ядра сети невелик. Что касается сегмента NGFW, то, по данным опроса по сетевой безопасности „Кода Безопасности“ за 2025 г., большая часть респондентов уже использует отечественные межсетевые экраны, и только 4% не планируют переходить на решения отечественных вендоров. В целом, рынок по-прежнему находится на стадии „шанса и вызова“».

«С точки зрения коммутационного оборудования российские производители, пожалуй, покрывают большую часть внутреннего спроса, — рассуждает эксперт AXUS GROUP, — особенно в сегменте базовых и среднеуровневых коммутаторов. Чуть сложнее обстоят дела с пограничными маршрутизаторами и специализированными решениями класса NGFW, где ассортимент и технологический уровень пока уступают западным аналогам. Более того, не всегда один вендор может комплексно закрыть все задачи заказчика, что связано с ограниченностью продуктовых линеек и отсутствием некоторых функциональных возможностей, необходимых для сложных инфраструктур. В ряде сегментов требуются дополнительные усилия по доработке и интеграции оборудования, что приводит к привлечению нескольких производителей для полного покрытия потребностей».

Михаил Мартынов, директор департамента технологий доступа АО «Искра Технологии», считает рынок абонентского оборудования сбалансированным: «Высвободившиеся сегменты занимают продолжающие работать в России производители. Перед отечественными вендорами эта ситуация ставит ряд задач; основные — проведение опытно-конструкторских работ и запуск соответствующего технологического оборудования, обеспечение массового поточного производства и непрерывной логистики как материалов, так и готовых изделий, расширение и диверсификация продуктового портфеля. На наш взгляд, это очень хорошая возможность для ускоренного развития отечественных компаний, сделавших ставку не просто на локализацию, а на развитие собственной разработки как более комплексного и технологического процесса. Один из основных вызовов, но в то же время и возможностей для разработчиков и поставщиков продукта, — усиление конкуренции, что требует от компаний способности в сжатые сроки нарастить технологические компетенции, перестроить производственные и логистические цепочки. Другой вызов — необходимость расширения номенклатурной линейки для существующих образцов, обновления функционала или аппаратных усовершенствований. К этому нужно стремиться, чтобы не отставать от скорости иностранных вендоров, к которой привыкли многие заказчики».

С точки зрения уровня инфраструктуры и функциональности отечественные производители, особенно включённые в реестр, пока не полностью закрывают потребности, — это признаёт Ирина Ефанова, директор департамента по отраслевым решениям и взаимодействию с поставщиками ГК «КОМПЬЮТЕРЫ И СЕТИ»: «Имеются значительные возможности для развития — в первую очередь, в сегментах, требующих более высокопроизводительных решений, сложной функциональности и интеграции в комплексные инфраструктурные проекты. Именно здесь российским разработчикам предстоит продемонстрировать свои возможности и конкурировать на более высоком технологическом уровне».

Евгений Ачкасов, директор департамента Enterprise-решений, сетевого оборудования и телекоммуникаций Merlion, подчёркивает, что клиентам не хватает конкурентоспособного оборудования для ЦОД, магистральных сетей, высокопроизводительных маршрутизаторов, функциональных Wi-Fi-решений уровня Enterprise: «Также российские разработчики практически не представлены в сегменте бюджетных неуправляемых коммутаторов; полагаю, ввиду их нерентабельности в условиях ограниченного рынка сбыта. Однако динамика производства отечественного коммуникационного оборудования впечатляет. По данным НИУ ВШЭ, в 2024 году оно год к году увеличилось на 34,4%, а в первом квартале этого года возросло на 38,2%. Стоит учесть, что ОКВЭД 26.30, на который ссылаются эксперты НИУ ВШЭ, объединяет широкий спектр оборудования (не только сетевое), однако этот подход допустим для примерной оценки ситуации на рынке в целом. Сейчас в портфеле Merlion есть около десятка таких российских производителей, и на перспективы развития отечественного оборудования в данных сегментах мы смотрим оптимистично».

«Российские компании достаточно быстро закрыли наиболее массовые ниши, — свидетельствует Александр Маликов, директор департамента систем связи OCS, — в первую очередь это коммутация уровня доступа и агрегации. Появились и востребованные решения для ЦОД, включая высоконагруженную коммутацию, что ещё недавно казалось малореалистичным. При этом остаются направления, где развитие идёт медленнее. Например, у ряда производителей пока сохраняются трудности с маршрутизаторами и отдельными продвинутыми функциями корпоративного уровня. В частности, стековые решения пока не получили широкого распространения. В целом рынок развивается в верном направлении, но в сегменте high-end ещё сохраняется пространство для технологического роста».

По словам Никиты Гуценкова, руководителя группы продаж российских производителей компании PROWAY, с 2022 года отечественные вендоры сетевого оборудования смогли не только адаптироваться к изменившимся реалиям рынка, но и заметно вырасти: «О результатах трёхлетнего „забега“ красноречиво говорит количество проектов в банковской сфере, энергетическом и промышленном секторах. Несомненно, определённую долю составляют реестровые кейсы, но вовсе не подавляющую. Что касается обеспечения внутреннего спроса, большинство потребностей в области коммутации и агрегации закрывается за счёт решений российских производителей. Есть и точки роста. Например, специализированные решения для центров обработки данных, особенно для объектов критической информационной инфраструктуры. Мы регистрируем и увеличение количества комплексных проектов на российском сетевом оборудовании с доверенным софтом от ведущих отечественных разработчиков в сфере информационной безопасности. Растёт также количество испытаний совместимости программных продуктов с оборудованием, что говорит об интенсивной работе в поисках необходимых решений для российского заказчика».

По оценке Александра Кастрыкина, заместителя генерального директора по технической инфраструктуре компании «РТК-Сервис», ситуация на рынке неоднородна — и сильно зависит от категории оборудования: «Наиболее успешно отечественные производители закрывают потребности в транспортном оборудовании (DWDM) и коммутаторах. В сегменте DWDM работают несколько конкурентоспособных вендоров, такие как Т8, VPG Laserone и др., чьи решения успешно внедряются у крупных операторов и показывают достойное качество. С коммутаторами дела также обстоят хорошо: на рынке присутствуют как проверенные компании вроде Eltex, „Бифорком“, так и новые игроки, предлагающие продукты для разных уровней сети по конкурентным ценам».

«Однако ключевой вызов для всех, — продолжает эксперт, — сохраняющаяся зависимость от зарубежных чипов. Наиболее сложная ситуация сложилась вокруг маршрутизаторов, особенно магистральных. Российские аналоги, например от Eltex или „Бифорком“, подходят для уровня доступа, агрегации, а также в дата-центрах, но их функционал серьёзно отстаёт от мировых лидеров — на

«Да, часть глобальных производителей сетевого оборудования ушла с рынка, — соглашается Андрей Нюман, представитель сохранившего позиции в России глобального вендора сетевого оборудования. — Но часть осталась: такие вендоры не афишируют своё присутствие, продолжая сохранять и команду, и партнёрские отношения в канале продаж. В то же время на рынке РФ до сих пор заметно присутствие параллельного импорта ушедших брендов. Это вполне объяснимо с точки зрения заказчика: спрос рождает предложение. Но очевидны и риски: отсутствие фирменной гарантийной поддержки, гарантии регулярных обновлений, актуальной технической компетенции для сопровождения этих устройств. И хотя на рынке достаточно партнёров, которые знают это оборудование по опыту прежней работы с ним, риски сохраняются. То есть оборудование, которое ввезено в страну вовсе без ведома вендора, в любой момент может „окирпичиться“».

Продолжение следует

Источник: Максим Белоус, IT Channel News

erid: