30 сентября 2025 г.

Проект как одна из форм организации целенаправленной человеческой деятельности по созданию нового бизнес-актива уже занял прочное место среди подходов, применяемых в бизнес-практике. Однако срыв проекта, к сожалению, явление не редкое, если даже не сказать частое. Пока не выработано единой шкалы оценки успешности проектов (т. е. что конкретно считать срывом. Но, например, The Standish group, авторитетная международная организация, предлагает свою шкалу категорий успешности (см. таблицу 1 ниже).

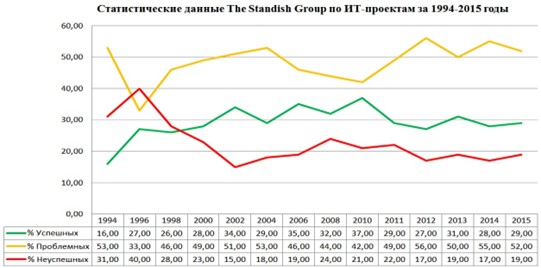

Статистика успешности проектов в мире, публикуемая «The Standish group» в докладах «CHAOS Report» приведена на рис. 1. График показывает, что в последние 20 лет успешных проектов около 30%, провальных около 20%.

Давайте задумаемся о причинах низкой успешности. Статистика и опыт автора показывают, что чаще всего факторами неуспеха становятся:

- Изменение/появление новых требований к результату, просчёты в управлении требованиями;

- Потеря актуальности проекта;

- Просчёты в планировании и/или реализации проекта.

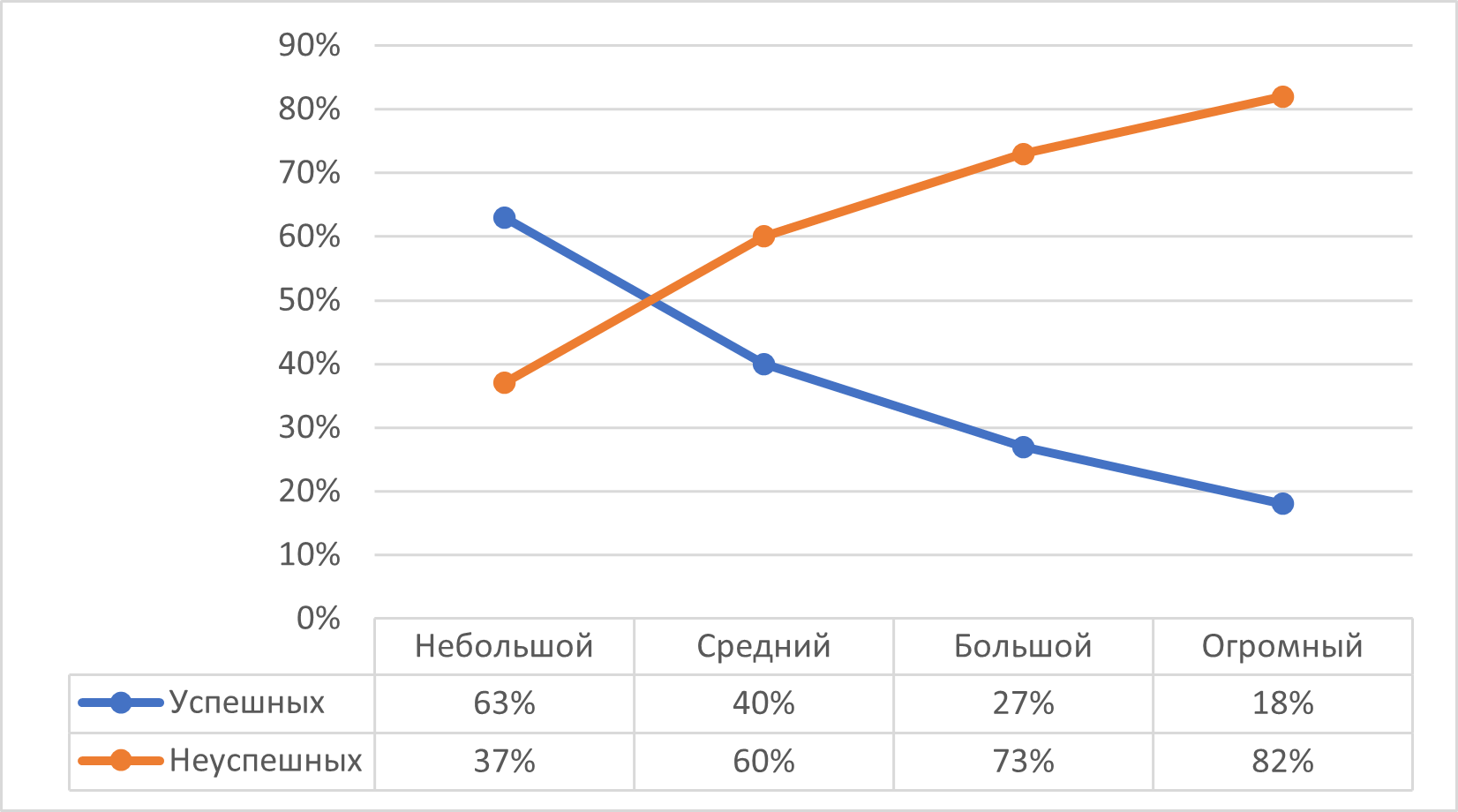

Попробуем разобраться, что предпринять, чтобы снизить влияние этих факторов на проект. Ещё в 1946 Артур Мотли сказал: «Ничего не происходит, пока кто-нибудь что-нибудь не продаст». Любой проект организуется ради достижения эффектов от использования его результатов в операционной деятельности. По ходу проекта на него влияют факторы неопределенности реального мира. Это влияние хорошо подтверждает сравнение успешности проектов в зависимости от их масштаба (см. рис 2). Очевидно, что более масштабный проект испытывает большее воздействие внешней среды.

Таблица 1. Шкала категорий успешности проектов (The Standish group)

Категория Критерии отнесения к категории В запланированные срок и бюджет Запланированная функциональность Успешный Уложился или отклонения незначительные Достигнута полностью или отклонения незначительные Проблемный Значительное отклонение хотя-бы по одному параметру Отклонения незначительные и более Провальный Значительное отклонение по обоим параметрам Отклонения значительные

Таким образом, обобщив вышесказанное, можно сделать вывод, что для предотвращения срыва проектов можно предпринять следующее:

- Вовлечь как можно раньше заинтересованные (и незаинтересованные) в проекте стороны: высший менеджмент, бизнес-владельцев и пользователей будущего актива. Это позволит выявить наиболее полный состав интересов, ожиданий и потребностей заинтересованных сторон, сформировать и приоритизировать требования к проекту и его результату, выявить ограничения и сформулировать допущения проекта, выровнять их ожидания до начала активных работ;

- Спланировать проект на основе приоритизированных требований, с учётом ограничений и допущений, разграничить ответственность и сформировать структуру команды проекта. При этом предусмотреть достаточное количество контрольных точек для сравнения фактической реализации проекта с запланированной. Таким образом достигается более тонкая настройка проекта для достижения результата и соблюдения его параметров (срок, бюджет, соответствие результата ожиданиям);

- Регулярно демонстрировать заинтересованным сторонам (по согласованному плану и формату) фактическое состояние проекта, собирать от них обратную связь и на ее основе корректировать проект.

Отмечу также, что залогом успеха любой совместной деятельности является качественная коммуникация участников. Хотел бы предостеречь читателей от желания найти конкретного виновника в срыве проекта.

«У каждой аварии есть фамилия имя и должность», — сказал Л. М. Каганович, однако в любом большом деле не бывает одного виновного на 100%, ответственность хоть и неравномерно распределена, но коллективная. Поэтому от открытости и своевременности коммуникации успех зависит не менее, чем от других, указанных выше факторов.

Успешных вам проектов!

Источник: Ярослав Рашевский, Project manager, руководитель проекта ГК Ростех, ИТ-эксперт при НКО я-ИТ-ы