22 мая 2024 г.

Как уже сообщалось, во время грандиозной (пять секций, 50 спикеров, 10 часов нетворкинга c лидерами индустрии, 3600 участников и около 85 тысяч онлайн-слушателей) технологической ИТ-конференции True Tech Day, организованной МТС, обращалось внимание на то, что цифровая экосистема открывает магистратуру по искусственному интеллекту в Высшей школе экономики (НИУ ВШЭ). Цель инициативы — обучение специалистов в области ИИ и применение новых технологий в бизнесе.

«Преподавательский состав магистратуры будет состоять из ведущих специалистов факультета компьютерных наук ВШЭ и сотрудников МТС. Эксперты магистратуры поделятся реальными практическими кейсами в области ИИ, принципами работы моделей, расскажут о возможностях и нюансах их применения, укажут на риски, связанные с неправильной или некачественной обработкой данных», — рассказал первый вице-президент по технологиям МТС Павел Воронин.

Также было объявлено, что НИУ ВШЭ и МТС совместно проведут исследование инновационной зрелости российских компаний, результаты которого будут представлены научному и бизнес-сообществу до конца нынешнего года. При этом первый проректор НИУ ВШЭ Леонид Гохберг обратил внимание на то, что «в современной экономике резко обостряется конкурентная борьба за рынки и технологии»: «В этих условиях инновационная активность становится безальтернативным фактором, определяющим долгосрочную конкурентоспособность бизнеса, а зачастую и его выживание. Причем залогом успеха здесь становится не разовое внедрение отдельных новшеств, но способность к систематической, устойчивой инновационной деятельности, охватывающей разработку и реализацию технологических инноваций, цифровую трансформацию бизнеса, освоение новых бизнес-моделей и маркетинговых инструментов, повышение квалификации кадров».

Приветствуя участников True Tech Day, президент МТС Вячеслав Николаев, получивший, по его словам, первые навыки программиста ещё в школе, а позднее окончивший факультет ВМК МГУ и прошедший различные программы повышения квалификации топ-менеджеров, сказал: «В ИТ-компанию мы начали превращаться примерно 20 лет тому назад. Сочетание коммерции и ИТ — это ключ к успеху любой компании. В современных реалиях данному правилу должен следовать любой бизнес, который стремится к развитию. При этом лояльность клиента получит лишь тот, кто сумеет подобрать для конкретного пользователя нужный ему набор сервисов. Позавчера в этом же залет в рамках своей бизнес-конференции „Платформа“ мы шесть часов рассказывали о продуктах нашей компании. При этом к концу шестого часа зал продолжал оставаться полным. Кроме того, интерес к нашей бизнес-конференции проявили примерно 360 тысяч онлайн-участников. Честно говоря, это превзошло наши ожидания».

Пять треков конференции True Tech Day были обозначены так: Main, Development, AI/ML, Сloud, Science. Легко заметить, что названия этих треков сильно коррелируют с названиям элементов цифровой экосистемы МТС. Доклады, сделанные в рамках этих треков (названия некоторых из них упомянуты здесь) были посвящены как проблемам, возникающим при реализации тех или иных задач, так и возможным методам их решения.

Кроме того, были доклады философского-познавательного характера, направленные на расширение кругозора. Так, например, интереснейший и великолепно иллюстрированный доклад под названием «Экстремальная вселенная» сделал Иван Панченко, астрофизик, соавтор научно-популярной книги «Неизвестное солнце», сооснователь Postgres Professional, председатель экспертного совета АНО «Открытый код», глава Комитета по интеграции российского программного обеспечения АРПП «Отечественный софт». Большой интерес вызвал доклад «Как и зачем измерять инженерную продуктивность в крупной компании», который сделал выпускник Физтеха, а ныне технический директор «Тинькофф» Александр Поломодов.

О последних трендах на рынке ИИ рассказала в своем докладе «Prompt Engineering — как найти общий язык с LLMC LLM» руководитель группы MTS AI Наталья Бруй. Обращая внимание на то, что корректность ответов сервисов типа ChatGPT в значительной степени зависит от правильности формулировки запросов. Более того: умение строить правильные диалоги с большими языковыми моделями (LLM) может очень даже пригодиться при ведении деловых переговоров с живыми людьми. Справедливо, однако, и обратное утверждение!

Павел Воронин: «Наша цель — соединить фундаментальные изобретения и потребности бизнеса в ИТ»

Комментируя конференцию, Павел Воронин сказал: «В этом году конференция True Tech Day сфокусирована не только на современных технологиях, но и на их связи с наукой. Наша цель — соединить фундаментальные изобретения и потребности бизнеса в ИТ. Уверен, что это может стать основой для опережающего развития российской технологической отрасли. Билл Гейтс однажды сказал, что для создания любой инновации требуется общение с другими людьми и обмен идеями. Собрав на конференции тысячи представителей ИТ, научного и образовательного сообществ, мы стимулируем обмен идеями, помогаем молодым талантам определиться с дальнейшей карьерой, а бизнесу и научным организациям — наладить эффективное взаимодействие».

Кроме того, в рамках True Tech Day Леонид Гохберг выступил с интереснейшим докладом «Будущее мировой науки» на основе огромного количества данных, имеющихся в распоряжении Института статистических исследований и экономики знаний (ИСИЭЗ) НИУ ВШЭ. В том числе на основе сведений, хранящиеся в системе интеллектуального анализа больших данных IFORA (Intelligent Foresight Analytics), которая аккумулирует порядка 800 млн документов на английском, китайском, русском языках.

Г-н Гохберг обратил внимание участников True Tech Day на то, что по всему миру высокотехнологичные компании проявляют возрастающий интерес к исследованиям и разработкам. При этом современная мировая наука — очень сложный организм, который объединяет миллионы участников. Среди них производители научных знаний в лице университетов и научных организаций, представители инновационно-ориентированного бизнеса, а также потребители научных знаний и сотрудники государственных ведомства, которые занимаются регулированием и финансированием этой сферы.

Источник: Конференция True Tech Day, май 2024 г.

Он также отметил, что растёт «научное неравенство» между странами (рис. 1). И если посмотреть на статистику за последние примерно

Барьеры на пути будущего развития науки

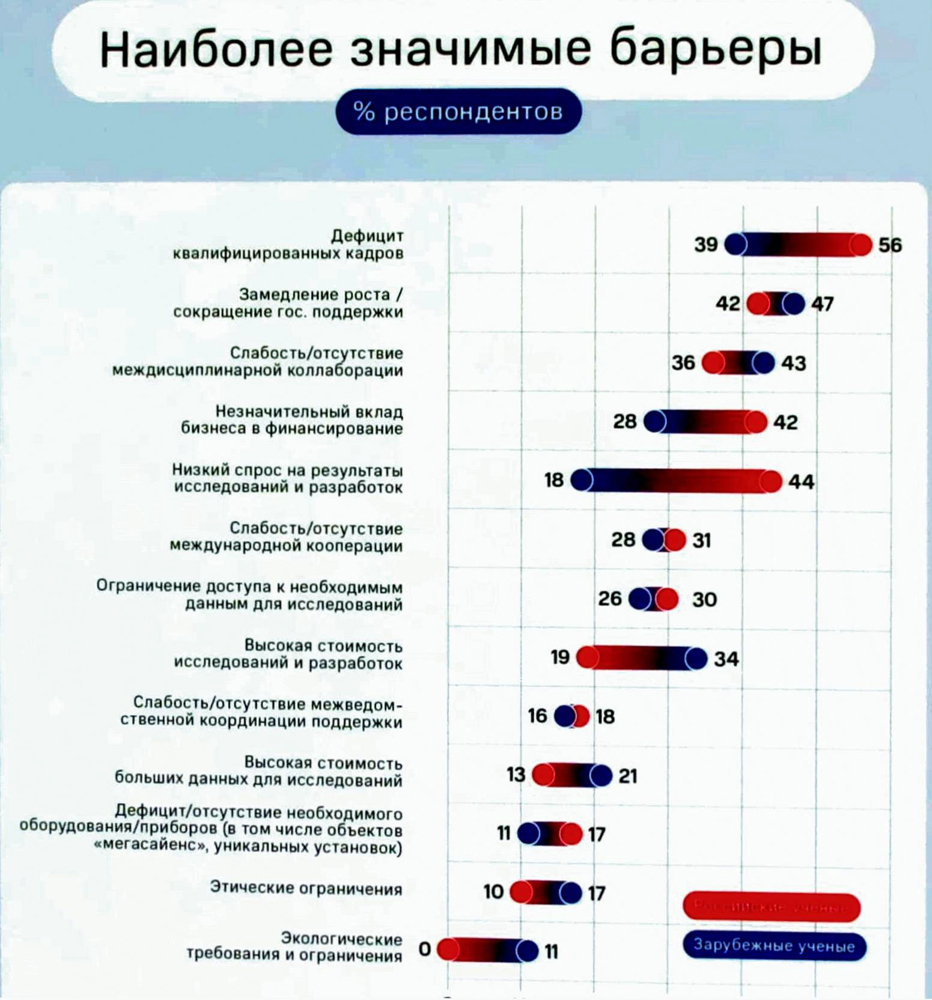

Усиливается неравенство в сфере человеческого капитала. Здесь происходит всё более и более жёсткая битва за таланты, связанная в том числе с проблемой привлекательности тех или иных юрисдикций для науки, инновационного предпринимательства, технологического развития, креативных индустрий. Упомянутый выше опрос ИСИЭЗ НИУ ВШЭ показал (рис. 2), как складывается картина барьеров на пути будущего развития науки. Обратите внимание: дефицит квалифицированных кадров там в топах по опросам как российских (56% респондентов), так и зарубежных (39% респондентов) ведущих ученых.

Второй по значимости барьер — замедление роста, а в некоторых случаях и сокращение государственной поддержки. На это (среди респондентов опроса) обратили внимание 42% российских и 47% зарубежных ученых. Третий по значимости барьер — слабость, а то и полное отсутствие междисциплинарной коллаборации, что отметили 36% российских и 43% зарубежных ученых. По результатам опроса ИСИЭЗ НИУ ВШЭ в Топ-10 наиболее значимых барьеров на пути развития науки также вошли такие факторы как «незначительный вклад бизнеса в финансирование» (что отметили 42% российских и 28% зарубежных ученых) и «высокая стоимость исследований и разработок» (что отметили 19% российских и 34% зарубежных ученых).

Резюме: в основе технологических сдвигов, которые происходят на наших глазах, лежат очень серьёзные научные достижения, которые подрывают традиционные рынки и сложившиеся способы ведения бизнеса. Радикально меняется природа инновационной деятельности. Отсюда и порождается спрос на исследования и разработки во всё возрастающих масштабах. Распространяется широко распространяется модель открытых инноваций, в том числе, когда организации кооперируются друг с другом на доконкурентных стадиях и возникают адекватные для этого эффективные организационные формы.

Кроме того, обостряется спрос на принципиально новые компетенции научных кадров, связанные с междисциплинарностью, цифровыми навыками, предпринимательскими навыками.

«Естественно, от современных сотрудников требуется софт-скиллс разного рода, умение коммуницировать, работать в команде и прочее. Отсюда меняется и запрос на форматы, структуру, контент, подготовки кадров. Здесь, конечно, возникают совершенно новые модели, — говорит Леонид Гохберг. — Меняются форматы аспирантской подготовки. Это очень важно, потому что аспирантские программы предназначены для подготовки научных кадров высшей квалификации. Будь то фундаментальная наука или прикладная. Здесь возникают новые форматы, скажем, индустриальной аспирантуры на базе партнерства университетов с компаниями. И, кстати говоря, сейчас начинается проработка этой модели в России в интересах ориентации диссертационных исследований молодых учёных на конкретные прикладные разработки в интересах серьёзного индустриального бизнеса.

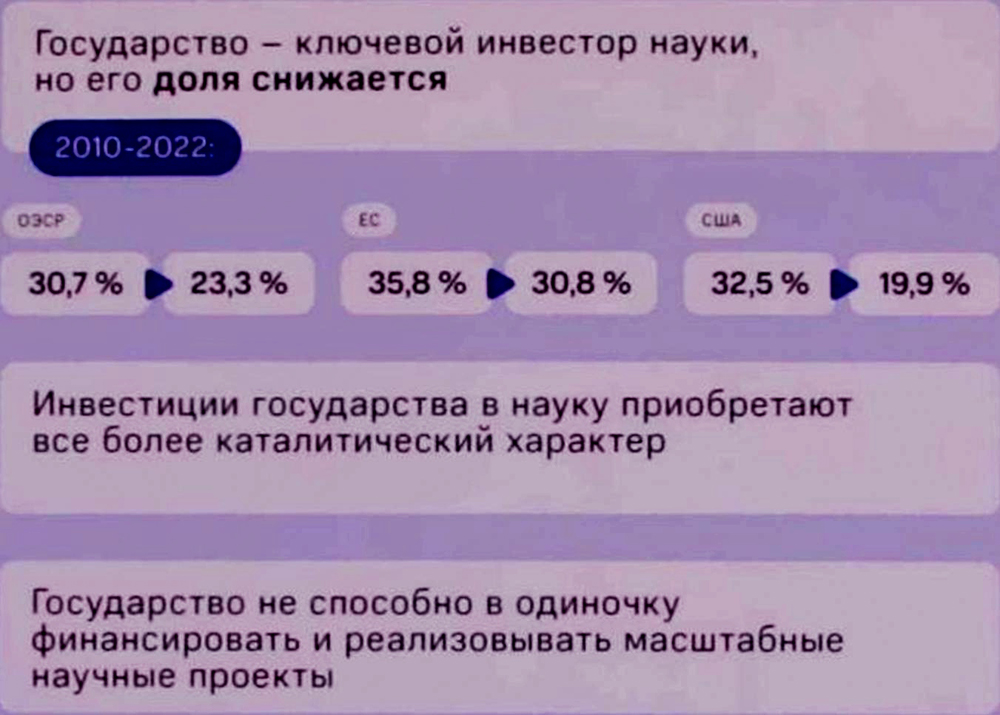

Как было отмечено на конференции True Tech Day, доля господдержка масштабных научных проектов по всему миру снижается. Так, например, если в 2010 г. эта доля в США и странах ЕС составляла 32,5% и 35,8%, соответственно, то в 2022 г. она уменьшилась до 19,5% и 30,8%, соответственно (рис. 3). Из этого можно сделать вывод, что курс МТС на построение экосистемной модели бизнеса и укрепление связей с научными и образовательными организациями, является верным.

Источник: Владимир Митин