29 октября 2025 г.

Институт статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ анализирует новые данные Росстата о численности и возрастной структуре научного персонала, занятого в крупных и средних организациях.

По численности персонала, занятого исследованиями и разработками (ИР) в эквиваленте полной занятости, Россия (734,5 тыс. человеко-лет) входит в пятерку мировых лидеров, уступая в этом рейтинге только Китаю, США, Японии и Германии (рис. 1). Численность ключевой категории научных кадров — исследователей (в эквиваленте полной занятости) в нашей стране составила 382,8 тыс. человеко-лет, что соответствует шестой позиции в мире. Топ-5 государств по этому показателю — Китай, США, Япония, Германия и Республика Корея.

В последние три года численность персонала, занятого ИР в крупных и средних организациях, стабильно росла, причем практически по всем категориям. По итогам 2024 г. общая численность научных кадров достигла 675,7 тыс. чел., из них 339,1 тыс. чел. (50,2%) — исследователи, 64,4 тыс. (9,5%) — техники, 272,2 тыс. чел. (40,3%) — вспомогательный и прочий персонал.

Основной творческой силой, «ядром» научно-исследовательской деятельности являются исследователи. Все они имеют высшее образование, каждый четвертый имеет ученую степень кандидата или доктора наук (в 2024 г., соответственно, 67,9 и 21,7 тыс. чел).

Возможности развития кадрового потенциала науки и его устойчивость во многом определяет возрастная структура исследователей. По сравнению с предыдущим годом в крупных и средних организациях она осталась практически неизменной (рис. 2). Однако в сравнении с более ранними периодами, например с 2021 г., заметны некоторые изменения: вырос удельный вес исследователей самой молодой когорты — младше 30 лет (с 15,7 до 16,4%) и

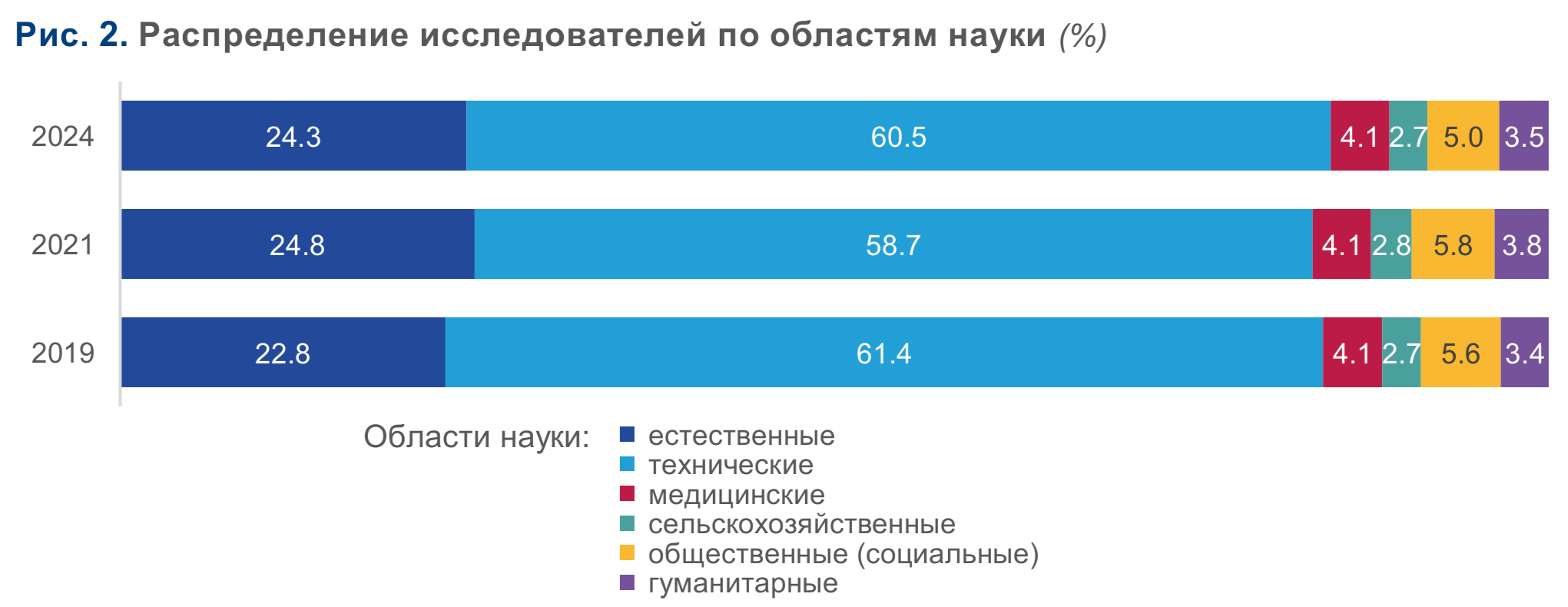

На протяжении последних лет оставалась практически неизменной дисциплинарная структура российской науки. В 2024 г. из 339,1 тыс. исследователей, занятых в средних и крупных организациях сферы науки, более половины — представители технических наук (205,1 тыс. чел.), еще четверть (82,3 тыс.) — естественных (рис. 3). Удельные веса других областей значительно ниже: от 2,7% (сельскохозяйственные) до 5% (общественные (социальные)).

Подобная дисциплинарная структура с преобладанием технических наук встречается в Индии, Турции, других странах, однако не является повсеместным, глобальным паттерном. В России доля исследователей, представляющих эти области, постепенно снижается, хотя и довольно скромными темпами (-1 п. п. за период

В рамках отдельных областей науки также сформировалась устойчивая модель дисциплинарной структуры исследователей. В естественных науках наиболее «многочисленными» являются физика (24,2% исследователей этой группы в 2024 г.) и биология (22,2%). В структуре общественных (социальных) наук каждый третий занимается экономикой (35,1%), а примерно каждый пятый участвует в научных исследованиях в области права (18,8%), каждый шестой — в области педагогики (17,8%). В гуманитарных науках, в свою очередь, 38,1% исследователей — это историки, еще 29,4% — филологи.

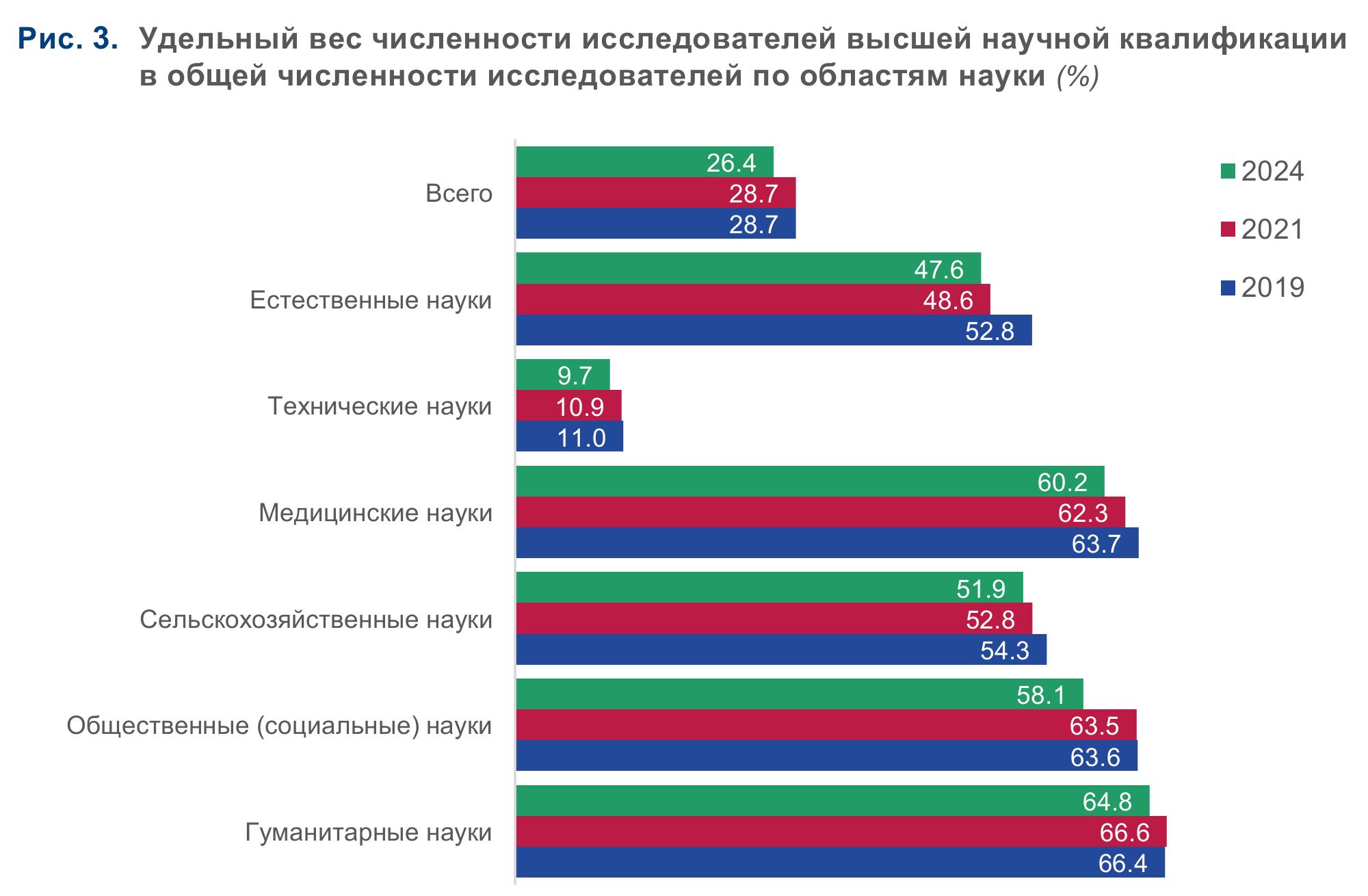

Области науки имеют определенную квалификационную специфику: в 2024 г. наибольшая доля исследователей, имеющих степень кандидата или доктора наук, наблюдалась в гуманитарных (64,8%), медицинских (60,2%) и общественных (58,1%) (рис. 4). Во многом это обусловлено структурой занятости: свыше 90% исследователей из данных областей работают в государственном или вузовском секторах науки, где наличие ученой степени является важным требованием. В сельскохозяйственных и естественных науках доли «остепененных» составили 51,9 и 47,6% соответственно. Самое низкое значение — в технических науках (9,7%), что объясняется концентрацией представителей данной области в предпринимательском секторе, в организациях которого наличие ученой степени не является обязательным условием продвижения по карьерной лестнице.

Наблюдается и гендерная специфика занятости в областях науки. В 2024 г. женщины составляли немногим более трети общей численности российских исследователей, работающих в крупных и средних организациях (38%). Несколько выше их доля в сельскохозяйственных (56,9%), общественных (социальных) (58%), медицинских (60,6%) и гуманитарных науках (61,9%). В естественных и технических областях значение показателя заметно ниже: 40,8% и 31,5% соответственно. Такая особенность наблюдается и во многих других странах, в т. ч. лидирующих по ключевым показателям развития науки. Согласно отчету Всемирного экономического форума, доля женщин-ученых среди занятых в STEM в среднем по миру составляет менее трети, тогда как в остальных областях — близка к 50%.

Источники: расчеты ИСИЭЗ НИУ ВШЭ по данным Росстата, ОЭСР, ЮНЕСКО, материалам национальных статистических служб; результаты проекта в соответствии с утвержденным перечнем тем работ научно-методического обеспечения, предусмотренных Государственным заданием НИУ ВШЭ на 2025 год.

Источник: Татьяна Ратай, Ирина Тарасенко, Иван Юдин, ИСИЭЗ НИУ ВШЭ